中学1年生「理科」

中学に入ったら、理科はもっと楽しく、もっと本格的になります。法政二中では、毎週2時間続きの理科実験があり、たっぷり観察・実験ができます。

Q今日の理科の授業では、どんなことに取り組んでいますか?

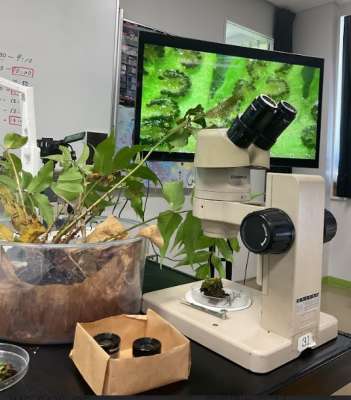

今日はシダ植物・コケ植物を観察する実験です。法政二中では毎週2時間続きの理科実験の授業があり、実験をおこない、レポートを作成します。入学してすぐの中学1年生1学期には、生物分野である植物と動物の分類の学習をしています。その中で今回は、種子ではなく胞子で増える植物とはどのような植物なのか、さらにシダ植物とコケ植物の違いを観察してまとめていきます。

まず初めに、宿題で実験に関連する基礎用語を調べてきた内容の確認をします。その後、VTR教材を用いてシダ植物・コケ植物の一生を観て用紙にまとめます。

本校の中庭

植物たちの不思議な暮らしをのぞいてみよう

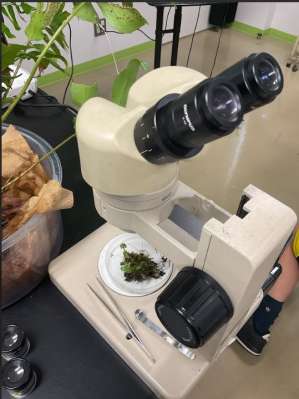

そして、いよいよ観察の時間です。校舎内、中学1年生の教室の窓から見える「中庭」には、シダ植物やコケ植物が生えています。採取してきたシダ植物の「イヌワラビ」「ヤブソテツ」と、コケ植物の「ゼニゴケ」を用い、ルーペ(15倍)や双眼実体顕微鏡(20倍または40倍)で観察します。

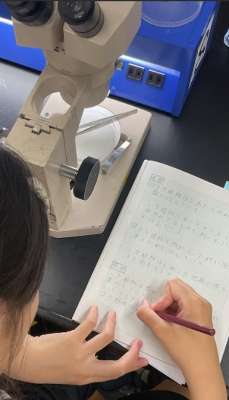

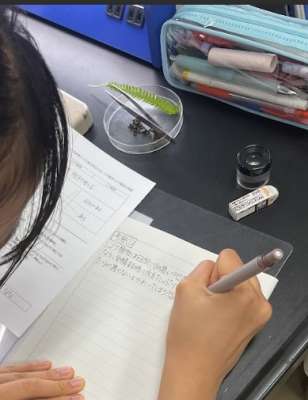

シダ植物については全体像や葉の表・裏、コケ植物については仮根、雄株、雌株の色・形・大きさなどを、それぞれ実験ノートにまとめます。観察を進めながら、「どのような環境に生えるのか」「なぜそのような環境に生えるのか」を考察し、レポートにまとめていきます。

シダ植物の葉の裏には胞子のうが発達しており、葉を裏返すと水玉模様のように観察できるため、生徒たちはおそるおそる観察を始めます。ゼニゴケの葉の広がっている部分には、網状脈や平行脈とはまったく異なる模様が見られ、生徒たちは新たな発見に驚きます。また、ゼニゴケの雌株のかさの裏にある胞子のうを観察すると、クラスによっては胞子のうがはじけて胞子が飛び出す様子が見られることもありました。

Q理科では、このような取り組みをもとにして、どのような力を身につけて欲しいですか?

一つは、ルーペや双眼実体顕微鏡などの実験道具を正しく使う力です。本校では一人に1台の顕微鏡がありますが、顕微鏡は自分の両目の視力に合わせてピントを調整しなければなりません。2時間の実験時間内に正しく調整できないと、観察に使える時間が減り、得られる観察結果も限られてしまいます。そのため、授業中に主体的に話を聞き、正しく理解する力が必要です。さらに、「学習したことはあっても、実物を見たことがない」という内容を、実際に観察・実験できることへの好奇心や興味を持って臨むことで、器具の扱い以上の力が身につくと考えています。

もう一つは、注意深く観察する力と、それを他者に正確に伝える記述力です。観察によって目の前に見えたことを、文章やスケッチにまとめて客観的かつ正確に伝わるレポートを作成することは、想像以上に難しいものです。

中学3年間、毎週行われる実験授業を通して、未知のものと直接出会い、友人と理解を深め、レポートにまとめ、多くの気づきを知恵として身につけることで、豊かな科学的自然観を育んでほしいと思います。